A literatura nos coloca na intersecção entre ética e estética. Por vezes, ela nos obriga a fazer uma escolha.

Não é de surpreender, embora entristeça, que o debate mais acalorado dos últimos cinco (dez?) anos na área de Letras seja a partir de um instrumento jurídico por excelência: um edital; mais precisamente, uma lista. Há muito mais do que dez anos, desistimos, nós das Letras, de debater o imaginário (e suas consequências) e colocamos o literário num eixo x, y onde “x”, ou “y”, é a estética e “y”, ou “x”, é a ética.

Não é preciso muito esforço para ver como essa querela dos antigos e dos mais antigos repete essa dualidade: aqueles contra a lista estariam no eixo estético e aquelas a favor no eixo ético.

É preciso que não nos precipitemos, porém. A perda do lastro discursivo, o fato de que não conseguimos mais construir um intervalo linguístico entre o horizonte de expectativa e o espaço de experiência em direção a uma partilha do sensível, fez com que, no vácuo de sentido ali deixado, o discurso jurídico e todas as suas estruturas entrassem como forma mediadora de todas as contendas. Ou seja, a judicialização do mundo. Ou, para utilizar um termo que viralizou criamos, e não apenas no Brasil, o “judicialismo de coalizão”.

Editais regulamentam prêmios literários, políticas públicas, acesso a empregos, vagas na universidade; a luta por direitos passa por sua sedimentação na forma de lei; o STF virou o fiador do executivo; o primeiro impulso de movimentos políticos e levar à julgamento ditadores, países imperialistas e criminosos de guerra em geral; Donald Trump, no país da “accountability” propõe que presidentes não sejam nunca responsabilizados por nada, o que reforça a força do sistema jurídico no mundo de hoje.

Nosso imaginário está povoado por estruturas jurídicas, e por sua linguagem, é claro. Se, como proponho, como consequência direta desta perda de lastro discursivo, ou se como processo natural do avanço da capital, pouco importa para o que discutiremos aqui. Apenas tomemos esta dominação do imaginário como ponto de partida.

Não necessitamos de muito esforço para compreender de que forma a dominação da linguagem sem autor por excelência, o direito, acaba interferindo na construção daquela que é a linguagem de autor por excelência, a literatura. A dimensão ética engole, ainda que não por completo, a dimensão estética.

É como se só pudéssemos viver de acordo com pelo menos um dos 17 objetivos desenvolvimento sustentável da ONU.

Nesse embate, o imaginário deixa de ser uma disputa política interessante (afinal, quem ainda sustenta uma utopia?) e passa-se a disputar a construção de narrativas éticas que gerarão maior engajamento.

É um pulo para que esperemos que um edital seja a chave de salvação que arranharia alguma estrutura de opressão. Repararam no problema?

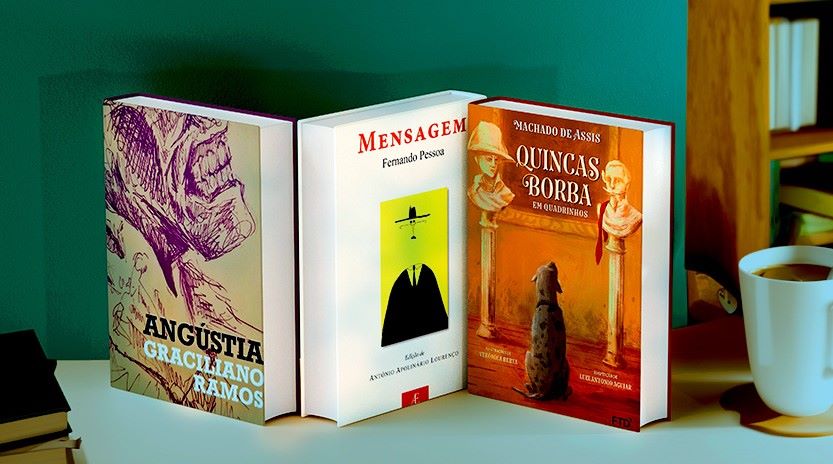

Um edital, instrumento jurídico e de exclusão por definição, como tábua de salvação. Se não está no edital, estudantes não lerão mais Machado de Assis; se não está no edital, a formação literária será prejudicada.

O problema deixa de ser a escola, o ensino, a construção do currículo e até, por que não?, a formação do professor. O problema é o instrumento jurídico e, por meio dele, resolveremos tudo.

Essa oposição entre estética e ética, contudo, acaba sublimando aquela que, talvez, seja a pergunta mais importante nesta querela: para que literatura? É esta, de alguma maneira, a pergunta que subjaz ao texto mais interessante sobre isto, escrito por Paulo Franchetti, que pergunta para que temos uma lista de obras a serem lidas?

Responder de maneira convincente o “por que literatura?” é uma tarefa que levou o Antonio Candido a escrever o “Direito à literatura” em meio a constituinte na década de 1980. Não por acaso, este é o documento que estudantes de Letras Brasil afora aprendem a utilizar como defesa diante do literário e de seu questionamento.

Ainda nesta oposição, ela serve para mascarar um fato muito simples: não há como questionar a lista sem que seja um questionamento machista. Simplesmente pelo fato de que nunca antes na história deste país a lista havia sido questionada.

Ou Til é uma obra incontornável do Alencar? (aliás, Alencar é incontornável?) Eça de Queirós forma os estudantes?

A lista, como toda lista, aliás, sempre pode ser questionada. Sempre apresentou problemas e falta de clareza na sua orientação. Por que só agora, questionada?

Este questionamento, ao se colocar como paladino da defesa do estético e, portanto, diante da defesa da especificidade do literário, também apaga aquilo que há de mais caro na literatura: sua potência enunciativa.

A literatura é o único discurso artístico em que o corpo não é um dado prévio.

O leitor, ou interlocutor, pode ocupar diversas posições por este detalhe. Isto nada tem que ver com a simples dimensão ética. Por isso uma autora mulher muda as possibilidades enunciativas e, por consequência, modifica, ou pode modificar, nosso imaginário.

Mudar a lista é, também, mudar o eixo interpretativo do que é a literatura. Nenhum professor de Ensino Médio, cursinho, ou do YouTube vai poder usar o Roberto Schwarz para falar da Conceição Evaristo.

Pelo simples fato de que ele nunca falou dela. Novas chaves e interpretações críticas, muitas feitas por jovens pesquisadoras, serão incorporadas ao discurso de professores do Ensino Básico. E aqui está outro grande problema da onipresença do discurso jurídico: o vestibular é só uma prova.

É um concurso como outro qualquer que nada mede a não ser a capacidade de fazer uma prova de vestibular. Pressupor que o vestibular define o que estudantes leem é desconhecer completamente a realidade do ensino básico, tanto público quanto privado.

A judicialização da linguagem traz, ainda, como desafio, a perda de certas nuances importantes neste debate. A discussão sobre ética e estética na literatura, uma outra forma do antigo debate forma x conteúdo, coloca no mesmo balaio qualquer questão que trate de um elemento ético: uma lista composta de autoras estaria no mesmo patamar de um autor que defende que a literatura hoje vale pela história que conta mais do que como conta.

Há nuances neste debate ético e narrativo, a que colamos a etiqueta de identitário, que devem ser tratadas, também, como problemas estéticos.

A lista, mais do que propor um elemento ético, propõe um debate estético, o qual está sendo completamente ignorado. Questiona-se, por exemplo, se a qualidade literária continua, mas ninguém se debruçou sobre as obras selecionadas para mostrar sua suposta falta de qualidade como se o fato de a lista ser composta apenas de autoras fosse um claro indicativa de sua falta de qualidade (mas não há machismo algum nesta discussão, claro que não).

Quando Jacques Derrida escreve, em 1971, Assinatura Acontecimento Contexto, para entrar em um debate com John Searle sobre a teoria performativa de John Austin, que havia morrido 11 anos antes, ele está em um ajuste de contas com sua própria obra.

Para Austin, o contexto é fundamental para determinar o que chamamos de sentido, portanto, para a possibilidade comunicativa de um enunciado. Para Derrida, toda sua teoria é calcada no exato oposto: só existe comunicação porque o contexto não importa.

Evidentemente, esta é uma simplificação de uma questão mais ampla e mais complexa. No entanto, ainda que como simplificação, coloca o embate central entre Derrida e Austin, representado por Searle.

Derrida vê grande força no argumento de Austin, algo que, a princípio, enfraqueceria o ponto central de sua filosofia quanto a textualização do mundo, o discurso sem contexto. Daí a virulência do ataque contra as ideias de Austin, primeiro, e depois contra Searle e o esforço em combinar as duas perspectivas que, a princípio, são excludentes.

Esse debate deu origem a algumas das teorias mais influentes como toda a interpretação de Judith Butler sobre gênero, a ideia de interseccionalidade e lugar de fala são devedoras, em algum grau, dessa aproximação entre Derrida e Austin.

Para o ponto que aqui trago, a lista de leituras obrigatórias de um vestibular, é importante notar o problema do contexto. A perda do lastro discursivo tem como uma de suas consequências o abandono do contexto como elemento fundamental na produção de sentido.

As redes sociais, evidentemente, apenas exacerbaram essa característica com discursos deslocados de temporalidade e historicidade. Não por acaso, o discurso jurídico, além de ser um discurso sem autor é, também, um discurso sem contexto.

A querela, de ambos os lados, acaba por cair na descontextualização do que é uma lista, qual sua real função (alguém acredita mesmo que a Fuvest ainda pauta currículos? sobretudo com a BNCC e o Novo Ensino Médio?), e qual seu real impacto.

No tripé fundamental de construção de sentido, a relação autor-obra-leitor, ou, para expandir para outras situações enunciativas, a relação enunciador-enunciado-enunciatário, ou para nomear como usualmente nomeamos esta relação, o contexto, deixamos de lado a triangulação e passamos a operar de forma binária para produzir sentido: autor-obra; leitor-autor; leitor-obra.

Basta ver o quanto o debate sobre a lista centrou-se em seu “autor” a Fuvest e na explicação dada por seus diretores. Sempre a partir de expressões generalizantes como o apagamento da historicidade do literário ou a decolonização do pensamento, nos acostumamos a enunciados sem contexto. Como se dizer que a historicidade literária vai desaparecer, sem mostrar como e por que, fosse o suficiente.

Como se a simples existência de uma lista composta por autoras fosse razão o suficiente para o que quer que seja. Discutiu-se tudo, enfim, menos a lista.

A pergunta central por trás da lista, na perspectiva adotada aqui, é a antiga “para que Literatura?” ou, em outra formulação “por que Literatura?”.

Essa pergunta está no debate sobre o cânone, está no texto-programa de Antonio Candido, está na base da construção da própria ideia de uma lista obrigatória de leitura. Aliás, salvo engano, a primeira lista obrigatória da Fuvest é de fins da década de 1980, o que coincide com o movimento de Antonio Candido sobre a constituinte.

No livro A invenção dos direitos humanos, a historiadora Lynn Hunt levanta como hipótese o fato de que a literatura ajudou a sedimentar aquilo que chamamos, hoje, de Direitos Humanos.

Equivale dizer que a onipresença da literatura como discurso regulador das humanidades e das artes está diretamente ligada à expansão de uma demanda por direitos. Olha a relação estética-ética mais uma vez, com claro predomínio da ética.

A literatura para a humanização. A literatura porque é o que nos faz humanos. Essa é a resposta de Candido, que, até hoje, molda o debate sobre o literário. Inclusive nesta querela. Dos dois lados.

Trocar o parágrafo todo: A literatura, no entanto, vale, por ser uma arte na qual o corpo não é um dado colado ao enunciado, mas, antes, uma construção da enunciação. O enunciado literário, para ser enunciação, pode ser ocupado das formas mais variadas.

O teatro, o cinema, as artes plásticas de forma geral nos colocam imediatamente na posição de enunciatário uma posição mais passiva, ainda que a produção de sentido possa ir além desta passividade. Há um corpo ocupando aquela enunciação.

Este corpo direciona a produção de sentido. A literatura não tem corpo. Não tem, ao menos, um corpo anterior à própria enunciação. Cabe ao enunciatário preencher os vazios da enunciação literária e, assim, ocupar as diversas posições dentro do tripé, enunciador-enunciado-enunciatário

Ainda que, com a perda do lastro, exista cada vez mais um desejo de corporificar a literatura (vide as performances de poetas e escritores), o funcionamento discursivo da literatura resiste.

Ainda que a lista possa ter sido uma tentativa de dar corpo ao literário, não há como limitar o evento literário a esta tentativa. A literatura nos coloca na intersecção entre ética e estética. Por vezes, ela nos obriga a fazer uma escolha.

*Lucius Provase é doutor em Teoria Literária pela USP, tradutor e professor de Literatura e Língua Portuguesa na rede privada de ensino.